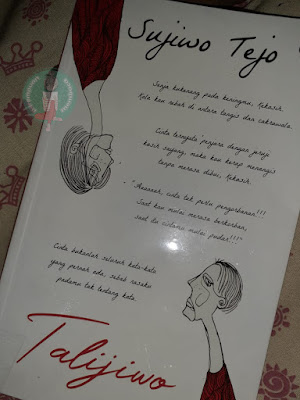

Judul Buku: Tali Jiwo

Pengarang: Sujiwo Tejo

Penerbit: Bentang Pustaka

Tebal Buku: viii + 176 halaman

Panjang Buku: 20,5 cm

Genre: Nonfiksi

Peresensi: Ulfiana

Buku dengan Judul Tali Jiwo ini memang tidak terlalu tebal. Sekilas terlihat layaknya novel yang tidak terlalu berat untuk dibaca oleh gadis-gadis beranjak remaja dan sedang gandrung-gandrung nya membahas cinta. Ternyata tulisan-tulisan Sujiwo Tejo tersebut tidak terbilang ringan juga untuk dipahami oleh pembaca. Hal ini dapat dilihat dari sampul bukunya yang bertuliskan sajak yang untuk memahaminya butuh untuk didalami.

Gaya bahasa dalam Tali Jiwo terbilang unik, nyentrik, dan juga menggelitik. Unik dan nyentrik karena dalam tulisan ini Sujiwo Tejo mengkritik keadaan yang terjadi di Indonesia, baik dalam hal pemerintahan, sosial, maupun budaya dengan pendekatan fenomena sehari-hari. Menggelitik karena di dalam buku ini pembaca akan disuguhi tulisan-tulisan yang membuat dahi mengernyit dan membuat merenung akan peristiwa yang terjadi di masyarakat kebanyakan. Namun di dalamnya juga dibumbui dengan sajak-sajak yang membuat tulisan semakin manis.

Buku dibuka dengan Melakoni Lakon yang mengkritik fenomena dalam masyarakat yang lebih sibuk bermain gadget dibanding meluangkan waktu untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang berfaedah. Gadget telah menyita waktu untuk sekadar berinteraksi dengan diri sendiri dan masyarakat atau sekadar menikmati musik, makanan, dan pemandangan. Meski dalam pembukaan tersebut tergambar bahwa merdeka itu mudah seperti merdeka dari belenggu uang, namun apa benar membebaskan diri dari belenggu-belenggu kehidupan yang fana—salah satunya uang—adalah hal yang mudah? Dari pembukaan ini saja pembaca akan dibuat mengernyit, memikirkan bagaimana formula untuk bebas dari belenggu uang.

Sujiwo Tejo membagi tulisannya dalam lima bab, yaitu; Negeri Kekurangan Senja, Cinta Bukan tentang Kata, Bukan Penjara Kasih Sayang, Tak Sesuci yang Kena OTT, dan Bertahan dengan Harapan.

Tiap bab ini dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Buku ini memang tidak tebal namun padat dan berisi. Padat karena dalam tiap sub bab, penulis tidak menyampaikannya dengan ndakik-ndakik. Tapi juga berisi karena sekalipun tidak ditulis dalam banyak lembar namun tulisan-tulisannya mengena pada sasaran tembakan yang dikritik.

Seperti pada judul Puasa, tulisan ini disampaikan dalam tiga lembar dan di sela-selanya terdapat gambar hitam putih yang membuat tulisan semakin indah untuk dibaca. Dalam tulisan ini ia bernarasi bahwa terdapat seorang bos yang senang berpuasa namun tiap kali ia berpuasa maka tidak ada jatah makan untuk karyawannya. Ia lupa kalau tidak semua karyawan juga senang berpuasa sepertinya. Gambaran ini seolah ingin menyampaikan kritik bahwa seorang yang menjalankan kewajiban kepada Tuhannya belum tentu menjalankan kewajibannya pada sesama. Betapa banyak orang yang berpuasa namun secara bersamaan kehilangan rasa kemanusiaan. Tulisannya padat dan berisi, bukan? Disampaikan dengan lugas namun ganas. Pun menggelitik pembaca.

Dalam sub bab lain dengan judul Hari Anggoro, Sujiwo Tejo seolah mengkritik tentang fenomena di dalam masyarakat yang kehilangan identitas budayanya. Orang-orang banyak yang tak lagi mengenal bahasa daerahnya sebagai identitas budaya, masyarakat lebih mudah untuk berbicara dengan menggunakan bahasa ala Jakarta yang lo-gue. Dalam tulisan itu Sujiwo Tejo mencontohkan bahwa bahasa halus nyuwun duko secara konotatif berarti minta maaf. Namun kebanyakan mengartikan kata tersebut dengan secara harfiah yang artinya menjadi minta marah. Atau banyak yang tidak dapat membedakan penggunaan dawuh dan matur.

Dalam buku ini, Sujiwo Tejo coba mendiskusikan mengenai nilai-nilai luhur yang hampir tergerus di negeri ini. Atau bahkan negeri ini menjadi semakin bobrok dengan ulah rakyatnya yang turut tenggelam dalam degradasi nilai-nilai luhur bangsa seperti peduli terhadap sesama, jujur, turut melestarikan budaya, dsb. Selamat membaca sebuah karya yang (tak) sederhana dan menggelitik geli pembacanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar